《赤ずきん》

赤ずきんと呼ばれる女の子は、ある日お母さんに頼まれてお見舞いを届けに、森の中にあるおばあさんの家を一人きりで訪ねる。

森の小道を歩く彼女を見かけたオオカミは、先回りして目的の家に行き、ぺろりとおばあさんを平らげると、代わりに寝間着を着込んでベッドに潜り込む。

遅れて到着した赤ずきんと、おばあさんに化けたオオカミの質問と応答の後に、逃げられない位近づいた赤ずきんも、おばあさん同様ぺろりと食べられる。

満腹でゴロゴロしていたオオカミは通りかかった猟師に見つかり退治され、腹を裂いたら中から赤ずきんとおばあさんが出て来ましたとさ、めでたし。

これは後年グリム兄弟によって編集された、血抜きの下処理をして食べ易く味付けされたお話。

その前は赤ずきんも食べられて終わりで、救い手の猟師は登場しない。

更に前は女の子が赤いずきんを被ってもいない、只のお嬢さんらしい。

出て来るオオカミは何でか雄と相場が決まっており、「大きくて野蛮なMENには、純真かつ無防備なお嬢様がたはご注意!」と言う、教訓物語として広く知られる様になった。

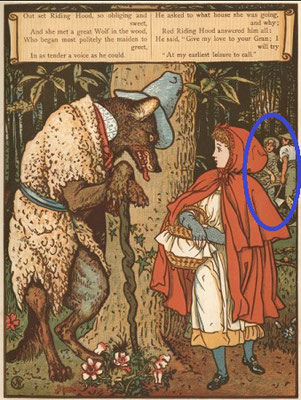

青い輪の中のギャラリーは、ジロジロ見るだけで止めには入らない。

杖をついて洒落た帽子なんか被っているし、この絵の中のオオカミは、どうやら獣的な人の様である。

オオカミは男なのよ、つまり男はオオカミなのよと、このイメージはピンク・レディーの『S・O・S』等にも採用されている。

上の絵はうら若き乙女風赤ずきんだが、本の挿絵や絵葉書に描かれるのは、大抵まだ小さな女の子。

なのに、気をつけてと注意を促されるのはもっぱら赤ずきん本人である。

「森には色んな生き物が暮らしていて、

クマとかオオカミだって居て心配だけど、

まぁ行けるって!」

と、送り出した母親の判断や、森の治安を維持する自治体の責任等について言われるのを聞いたことがない。

子供でも、労働力。

引き受けた以上、自己責任。

こんな世界で家や意識に立てこもったりしても、即おっぽり出されてしまうだろう。

現代の辛さを人は言い立てるが、『赤ずきん』が生まれた時代も、中々どうしてワイルドかつハードである。

この有名な昔話が『オオカミと7匹の子ヤギ』から派生したものだとする大変面白い説を発見し、「成る程なぁ」と大きく頷いた。

と言うのも、以前当宮記事でも申し上げた様に、宮司は7匹の子ヤギを、御神体である7つの体の象徴と理解していた。

御神体は、人型生命体と言う夫婦として分割意識を夫とする、妻である。

7匹の子ヤギと同様にオオカミに食べられるのが、女の子であること。

やはり、女性性である御神体を表している。

塗りが雑すぎて全く恐くない。あと、オオカミが犬。

虚空から送って寄こされたこのお話を受け取った不覚の人々は、

「人の皮を被ったオオカミみたいに危ない人物も、広い世の中には居ますので気をつけなはれや」

と伝えていると読み解いた。

しかし、『赤ずきん』の持つメッセージはもっと深いものである。

全ては、一人一人の内なる領域で起きている。

そしてそれは外に向かって影響を現す。

オオカミと言う「人ではないもの」、これはエゴを示している。

元となった『オオカミと7匹の子ヤギ』では、お母さんヤギの帰還から万事解決となる。

派生したものである分、『赤ずきん』にはブレがあるのだろうかと最初は見ていたが、直ぐに「お母さん頼みと甘えないで、どうするんだったか思い出すバージョン」として発展した話だと分かった。

エゴを仕留めてその中から、おばあさんに表される、人類が積み重ねた過去の体験記憶情報と、赤ずきんに表される御神体を解放する。

物語の結末が全く変わる、その鍵を握る「猟師」が分割意識なのだ。

猟師の登場しない古いタイプの『赤ずきん』は、

「エゴをウロウロさせておくと、

御神体の本領が発揮出来ず、

エゴの満足を満たす食い物にされるだけの結末となります」

オオカミのエゴらしさが良く出ている。

と、言っている訳である。

虚空の全母は、人型生命体を叱らない。

見える様に姿を変えて地に満ちている小さな自らであると、分かっているからである。

叱りようがない。

だから新しい『赤ずきん』に織り込まれたメッセージも、「メッ!」と言う感じで送って来ているのではなく、

「このままの調子で行くと、こうなります。

それが、こう変わると、こうなります。

終わり」

の説明であるだけ。

重ねて申し上げるが、虚空は叱らない。

叱って欲しがっても、である。

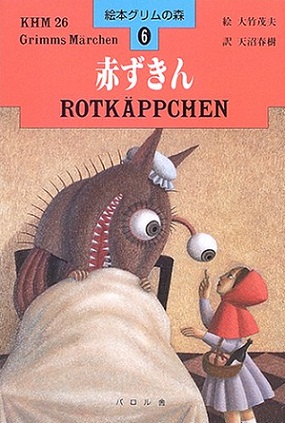

赤ずきんが人形でオオカミが赤ちゃんの様な表紙。

そんな赤ちゃんプレイには応じない。

『赤ずきん』の物語を腑に落とし、

「そっか、こんな調子で行くと、こうなるのか。

で、それってやりたかったことだろうか?」

と、内に問える方々。

そして折角の問いを「でも難しいんだよねぇ~」と言った逡巡遊びで埋め立ててしまわれない方々は、自然に本道を行く様に変化する。

それで十分なのだ。

真実は、甘くも辛くもなし。

(2019/9/2)