このテーマにおける最終回と言うことで、目一杯泡立てましたら又、えらいこと膨らみました。

誠にあいすみませんが、飽きない程度に区切るなどなさって丁度の量でお召し上がりください。

木曜記事は、なるたけあっさりとまとめる様に致します。

では記事へ。

《ぐりとぐら その4》

膨らみ続けた『ぐりとぐら』についての記事カステラも、本日で焼き上がりとなる。

慈愛を感じるとは言え、彼らの世界も全一ではなく、それなりに境界が存在している。

主に善に傾き、良かれで強められた境が。

そうした制限が残っているからこそ、不覚の意識達に受け入れられ易かったとも言える。

不覚であっても、制限が残っていても、個の都合を超えて意識が愛と歓びで行う時、その仕事は弥栄となる。

弥栄仕事で必要なものが世に生み出される時、全母たる虚空の天意がそこから愛となって溢れる。

生み出されたものや行われた仕事の中に、溢れ来る愛の“もと”である天意を示す様な、不思議な足跡が残っていることがある。

それを『ぐりとぐら』の成り立ちにも見ることが出来る。

彼らの名前は、こんな経緯で付いたと作者姉妹は語られている。

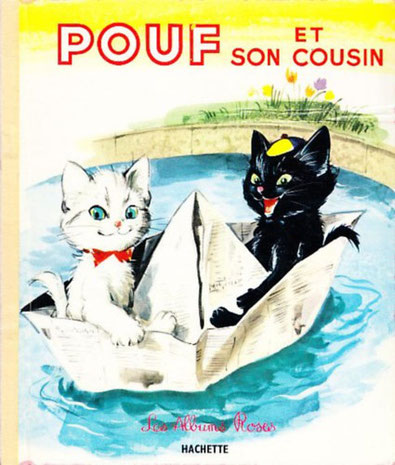

中川 これはね、フランスの絵本からなんですよ。私たち、若いころ、フランス語を習ってたの。百合子の方はちゃんとまじめに先生のところへ通ってものにしたけど、私は途中で結婚があったので、半端で終わっちゃたんですけどね。そのころ、先生からお借りした絵本に『プッフ・エ・ノワロ』(プッフとノワロ)っていうのがあったのよね。

「プッフ」は白い猫。「ノワロ 」は黒い猫でね。シリーズものの一冊なんですよ。私はそのお話を保育園の子どもたちにして、それから紙芝居にしたの。どうしてかっていうと、男の子のハートをつかむような絵本だったから。

山脇 そう、行動派なのよ。

中川 その猫がね、オートバイに乗ってキャンプに行く。オートバイに乗るっていうのがまた男の子には、グッときた。

(略)

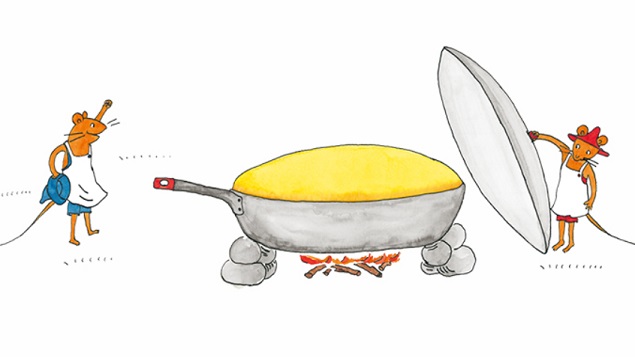

いい気持ちでキャンプファイヤーをしてハーモニカを吹いて楽しんでいるところへ、ノネズミの一団がやってくるんです。

そうすると、なんとその猫たちはネズミが大嫌いという変な猫で(笑)、慌てて、そばの木に登る。その間にノネズミたちがどんちゃん騒ぎするのね。

その歌があるんです。「なんてここは素敵なんだろう」って。「ぐりっぐるぐら、ぐりっぐるぐら」ってリフレインが付くの。そうすると子どもが待ってましたと、一緒になって「ぐりっぐるぐら、ぐりっぐるぐら」て言うんですよ。そこからもらったの。「ぐり」と「ぐら」。

── それはフランス語ではどういう意味だったのですか。

中川 妹に聞いたら「辞書に載ってない」って(笑)。

山脇 ただ掛け声みたいなんじゃない ?

中川 それがフランス語の発音でやるのよ。「ぐりっぐるぐら」あなた、やってよ(笑)。私、あの「R」出来ないんだけど。喉の奥で鳴らすような「R」の発音。

山脇 じゃ、『ぐりとぐら』なんてしないで『グウーイとグーウアー』とかにして(笑)。

最終的にはノネズミとも和解。

── そのときからノネズミを主人公にしたいという思いがあったのですか。

中川 そういうわけでもないんですけど、お話を作るときはいろいろと引き出しから出して(笑)。名前というのは、小さい子のお話の場合は特に重要ですから。響きがよくて、子どもが覚えやすくて、性格がイメージ出来るような名前。長くてもダメだしね。

作家が「自身で選んで決めた」様に感じていても、その「ぐりっぐるぐら」は辞書に載っていないし、再現しようとすると違う表記に変わってしまう曖昧で不可思議なものである。

もう一つ不思議なことに、「ぐりっぐるぐら」の場面は、インタビュー作成当時にその絵本を読み返してみたら、見つからなかったと言う。

上のやり取りが載っていた本には、『プッフ・エ・ノワロ』の表紙に添えて「この謎については目下調査中」と小さく書かれていた。

そこから二十年程経っているから、調査は何か形になったのかと調べてみたが、結果らしきものはなかった。

次いで、元々のフランス語版や現在流通している日本語訳版の『プフとノワロー』の内容を観察してもみたが、やはりそうした場面はなかった。

版を重ねる間に内容を足したり削ったりしていたのかも知れないが、だとしても不思議なことである。

ぐりとぐらのアイディアを運ぶ、メッセンジャー役になった二匹を

「白い猫と黒い猫か」

と、興味深く眺めた。

双子の兄弟ではなく従兄弟らしいが、同性である点がぐりとぐらに共通している。

ぐりとぐらの青と赤が水と火なら、プフとノワローの白と黒は光と闇や昼と夜と言った所だろうか、こちらも対の関係にある。

そこも共通している。

彼らの異なる色と対である姿は、意識の深い所に気づきを呼び起こす。

ぐりとぐらには息の合った共同作業の力、プフとノワローには無邪気な引っかき回しの力と、それぞれ味付けは異なるが、力を合わせて新体験を楽しむと言う所も共通している。

それにしても、猫を怖がらせて追い出す鼠、言ってみれば“主役を喰う脇役”の「なんてここは素敵なんだろう」と放つ喜びの歌から名前を頂戴したと言うのは、つくづく面白いことである。

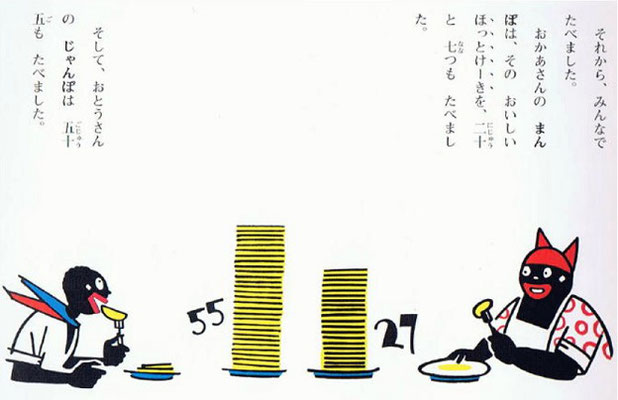

そう言えば、『ぐりとぐら』に出て来るカステラは、「ちびくろサンボのホットケーキの向こうを張ったもの」だと中川氏が話されていた。

主役を喰う、向こうを張る。

『ぐりとぐら』にはそうした野心的な面もある。

あのホットケーキに入っていた材料に対する「トラのバターなんてまずそうじゃないの(笑)」の発言にも、それが出ている。

笑いをまぶして茶目っ気で包んでいても、好戦的であることは隠せない。

文を担当する姉の持つ少々の毒気が、作品にスパイスとして効いている部分はあるのかも知れないなと一層面白く眺めた。

向こうっ気があっても、アイディアのヒントを「余所から貰って来た」ことは隠さない。

そこはあっけらかんとして、大らかなものである。

「ぐりっぐるぐら」のリフレインに対し、待ってましたと一緒になってちいさな人達が声を合わせる、その反応に気づいて名前として採用しているのも素晴らしい。

全て自分の才能に因る成果であって欲しいと言ったせせこましい発想がないことと、受け取る側の反応を中立に観察して行動に活かす姿勢が『ぐりとぐら』の世界を、風通しの良い爽やかなものにしている。

作者姉妹、その母、フランス語の先生、紙芝居を楽しんだ園児達、ネズミの標本を見せてくれた学者、学者を紹介してくれた動物画家、編集者、彼らを取り巻く沢山の人々。

おおきなかぶではないが、様々な人々がちょっとずつ力を添えて、みんなで引っ張り出した『ぐりとぐら』であると言える。

その中に、直接会ったことはないかも知れない絵本作家達と、彼らの描いたキャラクター達も加わっている。

個人の手柄に拘らない意識から、

個人の意図を超えている作品は、

生み出されると言うこと。

更に言えば、

我の残る不覚状態であっても、

補い合う様々な力が出会い、

それぞれの役割を果たして、

個を超える一つの仕事をする時、

覚の世界と通じるメッセージは、

必要な形で世に現れると言うこと。

弥栄な仕事の中に残る、全母たる虚空の足跡を見る時に、翻ってそれを知ることが出来るのだ。

愛で天意知る弥栄の道。

(2022/2/21)