どこまでふんわり大きく焼きあがるかご覧頂くカステラですが、今週分は、あれよあれよと言う間にとんでもないボリュームになりました。

内容的に切るに切れずそのままお出しすることになりましたので、飽きない程度に分けるなどなさって、皆様それぞれ丁度にしてお召し上がり下さい。

木曜記事はその分、ごくあっさりと仕上げます。

では記事へ。

《ぐりとぐら その3》

絵に描いた小さなネズミ。

これを仕上げようとする時、何となく「ネズミってこうだ」とこれまでの記憶を基に描く人も居るだろう。

ネズミ像を確かなものにする為に、図解や写真と言った何らかの資料を探して、描くことに臨む人も居るだろう。

絵の中に存在を発生させる仕事をする中で、その下地を「現物」に求める人と言うのは、この世にどの位居るのだろうか。

想像もつかないが、絵本『ぐりとぐら』はそうしたプロセスを経て生まれ出ている。

彼らの誕生を手助けしたのは現物の、死んだネズミである。

その経緯について『ぐりとぐら』シリーズに関するインタビューの中での、こんなやりとりから知ることが出来た。

大村百合子氏は、ご結婚により二作目以降は山脇百合子氏と名義を変更なさっているので、この本のインタビューでもその様になっている。

“―このノネズミは山脇さん、動物園に行って調べたのですか?

あっ、これは動物園ではないの。(略)いよいよ絵本になるというとき困っちゃってね。一番初めに「母の友」に載ったときは、動物図鑑見て描いてたんですけど、絵本となると色付きだし、毎ページ絵がある。

「母の友」のときより大きく描かなきゃなんないし、どうしようと思っていたら、薮内さんがね、「僕がとってもいい人を知ってるから、そこへつれていってあげよう」って言って、上野の科学博物館の今泉先生の研究室へつれてってくだすったんです。

―そこで実物をごらんになったのですか?

実物の乾いたのを見たの(笑)。お部屋に行ったら、図書館の索引カードが入っているような小さい引き出しが壁の窓の高さくらいのところにずっとあってね、それ全部、ネズミの標本が入っているのです。今泉先生が「どれでもお好きなのをどうぞ」って(笑)言ってくだすったの。端から順に一つずつ開けて見ていったら、オレンジ色のこんな小さい綺麗なネズミが入ってたので、それにしたんです。アメリカかどこかのネズミみたいだった。

―そのオレンジ色が気に入られて……?

そうなの。ネズミがネズミ色じゃつまんないなと思ってたのね。というか、ネズミってネズミ色だけじゃないことがわかったわけ。そのときね。”

オレンジ色のネズミと、外のカゴに入っていたハツカネズミ達もスケッチして帰り、それらを資料になさったそうだ。

このエピソードを知って、最初に感じたのは

「死んだネズミとは、何と味わい深く面白いことだろう」

だった。

何故なら、人は大抵死を嫌う。

人間以外の動物であっても、死を想起させる物に近づきたがらない人は多い。

そう言えば、何で人間は「死体」のみで、他の生き物は人間側の思い入れがなければ概ね「死骸」なのだろうか。

人間とスカシカシパンの違いとは。

死を先に付けない「骸」だけだと古くは人に対しても使ったが、現代で死んだ人を骸と呼ぶ場面はまず見かけない。

そして死骸とは決して言わない。

「死んで骸になるなんて嫌だ、死ぬのは体だけで、魂と言う呼び名を付けた意識は死なない」とでも言いたいのだろうか。

だとすれば、専ら意識を安心させる為の線引きと言える。

魂優先のルール。

逸れた話を戻すと、人間が嫌うはずの死の要素を含むネズミの標本と言う存在から、イメージの世界で永遠に活き活きとあり続けるぐりとぐらが生まれたと言うのは本当に面白い。

彼らのオレンジ色は「そんなものが居たら可愛いから」ついたのではなく「そうした綺麗なものが実際居たから」ついたのだ。

この差は大きい。

見たことがないから、見る。それも現物を。

先程出て来た「薮内さん」とは薮内正幸氏のことで、インタビューで日本の動物画の第一人者と紹介されていた。

そんな人が知り合いに居る時点で恵まれている、とも言えるかも知れないが、環境があっても本人が「死んだネズミなど見たくない、写真で十分」となれば、可能性の扉は永久に開かれない。

「必要だ!」と意識が明確に認める時に、道はそれを叶える様に出来て行く。

大変シンプルで、自然な成り行きである。

大村から山脇に姓が変わった時、既に『ぐりとぐら』は大きな支持を得ており広く世に知られてもいたはずで、「ややこしいし仕事はこのまま旧姓で行こう」とすることも出来ただろう。

それをしなかった所にこの方の柔軟性と、“個人的名誉”に対する執着のなさを感じる。

おそらくだが妻は夫に付き従うべきと言った感じではなく、つるっとお変わりになられたんじゃないだろうか。

「ややこしいし」と周囲への配慮めいた感じにしても、建前を剥がせば「面倒くさいし」が出て来たりする。

面倒くさがることも、虚空がやってみたかったことなので良くも悪くもないが、起こる変化を面倒に感じるか面白く感じるかは人によって違う。

その人の意識が柔軟性に富んでいるかで、まるで違って来る。

柔軟な意識は、頑なな意識だと「面倒くさい!」「頑張ってするぞ!」となるものを、当たり前に実行する。

ネズミだけでなくニンジンについても、この方が「現物」を通して描き出したエピソードがある。

“苦労というほどではないのですけれど、お花や野菜などの植物は、季節があるから、急なことだとちょっと困る。『ぐりとぐらとすみれちゃん』に出てくるニンジンは、秋に原稿をもらったからよかった。春の畑の、まだ若い葉っぱのついたニンジンを描くのに、もし絵を描くとき、なかったら困ると思って、秋にはもう大きなニンジンだったけど、葉っぱ付きのニンジンをお百姓さんから分けてもらって、万が一のときのために描いておいたのね。

翌年の春になって探したら、どこの八百屋さんに行っても葉付きのニンジンがないの。とうとう最後の八百屋さんで聞いたら「最初に市場に出るときから葉っぱを落としてる」んですって。葉っぱはすぐ切って捨ててしまうらしいの。それで泣きたくなったところでまた近所をもう一回り。あちこち駆け回ったら、うれしいことに、畑にあったの。ちっちゃいニンジン。二、三日通って、前の日よりはちょっと大きくなったところを描かせてもらって、やっと締め切りにまにあった。ニンジン危うし。”

万が一の保険的な、秋のニンジンの描き貯めがあってもこの臨み方。

それも畑に通って、植わって成長し続けている状態を描いている。

上の絵本の表紙を見ると、何故必要だったかに納得が行く。

成る程彼らのニンジンは、買って来たニンジンではなく育っているニンジンである。

『ぐりとぐら』の世界を支える“確かさ”の源に触れた様に感じ、畏れ入った。

ネットが普及していなかった時代でも、葉の付いたニンジンを図鑑等で見ることは出来ただろう。

だが、ニンジンの香りや葉の手触りは分からない。

青々とした所や色が変わった所、枯れた所の微妙な違い、泥のついている部分とそうでない部分の色の差を全方向から眺めることも出来ない。

育つ様子も分からない。

「絵に描くだけなんだから、それも絵本はリアルな描写を求めないんだから、そこまで必要ないのでは?」

そう思う人も居るだろう。

かたちだけ、作ろうとすれば、出来るのだ。

だが、その中から溢れるものが、まるで違って来る。

描かれない線が生きている。

塗られない色が生きている。

絵に描いたそのものの中に。

絵本を開いた者がそれを感じ取る時、作品世界の「ここにこうしてある」と言う実感は、より確かなものとなる。

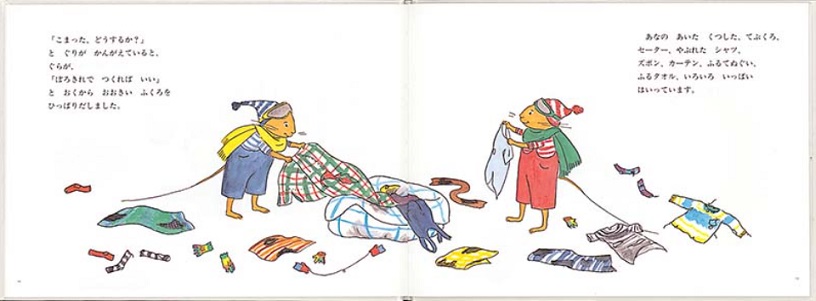

大掃除をしたことがない者、日常的に家事をしない者に、これを描けるだろうか。

そのことを、ごく当たり前の真実として腑に落として描いているかどうかが、天才とそれ以外の違いである。

人は皆何かの天才であり、天才の発揮されるかたちに価値の大小はない。

この方の天才性は、描くことに関して分かり易く発揮されているが、それのみに留まってはいないだろう。

創造に真で臨む天才。

それは絵だったり、料理だったり、他のものだったり、様々な形で現れて不思議ない。

天才には、情を超えた真心がある。

秀才が、この天才仕事に近いものを努力と我欲を使って為すことがある。

「ここまでやって初めて世に残る不朽の作品が出来るのだ」

とか

「ここまでやれちゃう自分はプロ中のプロであり、それは格好良いことだ」

と言った思い描きが努力の支えとなる。

思い描きは、実際に描かれるものの中に塗り込められる。

受け取り手は、その臭いに気がつくものである。

これに関しては「こどものとも」編集長であった松居直氏が実にぴったりしたことを仰られている。

“この本で世間を驚かせよう、口うるさい批評家や専門家をうならせようといった「やまっけ」では、とうてい絵本の仕事はできません。”

他の仕事だって本物を「やまっけ」で成すことなど無理だが、絵本の仕事は出来なさ加減が殊に分かり易く表れるだろう。

何故なら、絵本は元々批評家や専門家を含む絵本好きな大人の為に出来たのではなく、人間にやまっけが出て来る前のシンプルな人々に向けて生まれたものだからだ。

やまっけが臭う創作は、時の波に洗われると案外あっけなく忘れ去られて行く。

面倒だから手間を省いて適当にする仕事、有難味を出そうと目論んで手間暇かける仕事は、死んでいるものを見ても素直に「オレンジ色のこんな小さい綺麗なネズミ」と感じる描き手の仕事に敵い様がない。

どれだけ時を経ても、人々が実在する様にありありと意識に浮かべ、その世界を訪ねて行こうとするのは、中心に真のある作品なのだ。

我で真に達することなし。

(2022/2/14)