《玉と瓦》

「ありゃ、コーナリング間違えたか」

母神祭に向け、毒と共にテーマとなった「妖」。

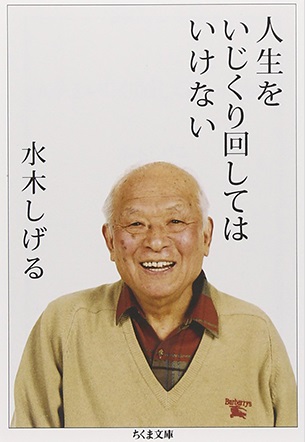

現代における“妖”怪のイメージを探る上で、避けて通れない存在について調べていた時のこと。

その避けられない存在が描いた一冊の本が上からいきなり提示された。

妖怪街道を走っている途中に突然だった為、おかしな曲がり方をしてすっ転んだ宮司。

妖怪を通り越し、激しい戦闘の展開される南方で、生い茂る樹木に頭から突っ込んだみたいな形になってしまった。

「くっそ~、て言うか「しげると妖怪」だけで半端ない量なのに…」

と、茂みから頭を引き抜いて悪態をついたが、「戦争」と言うメッセージも無視出来ない。

お盆と終戦記念日を含む週にこのテーマを扱うのは今の今、やはり必要なことらしい。

書店に走ってその日のうちに手に入れてすぐに読んだ。

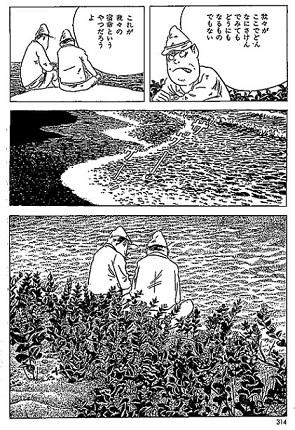

全く救いのない内容。それでいて自然の描写、殊に陽の光と、海が生む波はモノクロであることを忘れてしまう程に精緻で美しい。

弱いハートにならトラウマ級の衝撃になりそうな作品を一気に読み終えて、「成る程、だから玉砕か!」と腑に落ちた。

この物語では徴兵の末、日本から遥か遠く離れた南方の地に送り込まれた兵隊達が、美しい死に様と相応しい死に場所を求める若き上官の決断に従って、訳も分からないままに個々人の意志では避け難い全滅への道を辿る様子が描かれている。

いのちを大事にとか、あの過ちを二度と繰り返すなとか、彼らの分も懸命に生きるとか思った読者は、終戦からこっち数多く居ただろう。

そうしたことも勿論間違いではないが、この度はまず玉砕の「玉」について非常に興味が湧いた。

玉砕と言う言葉は、「玉の様に美しく砕け散る」意から、「大義や名誉に殉じて潔く死ぬこと」を表す。

元は中国の「北斉書」に書かれていた、

「大丈夫寧可玉砕何能瓦全

(立派な男子は脆い宝玉の様に砕け散ることを尊びはするが、

屋根瓦の様に下らない生涯を全うすることは望まない)」

が語源と言われている。

このことから玉砕の対語として「瓦全」が挙げられている。

瓦の様に下らない人生って、おそらく平凡で人の暮らしを支える喜びに終始した人生のことだろう。

だが、『総員玉砕せよ!』に登場した兵隊達は殆どが、多分その瓦人生を満喫したかった人々なのだ。

宝玉の様な英雄になりたかった訳ではない。

それが分かるから何とも言えない気分になるが、なりたかった人もなりたくなかった人も、まるっと全員が滅す時、それは玉となって散ずる。

物理次元で点滅を繰り返し、出たり消えたりしてしている万物。

全て揃えて「玉」として砕け散るとは、「砕け」の部分が破壊的で雑っちゃ雑だが、驚く程に核心を突く表現である。

宝玉だって、瓦だって、それらを覆う空間だって、全てがもっと細かな光の粒粒として点滅している。

だが、それが分からなければ、「玉と砕けよ」とか「本当は瓦が良かった」とかに揺れ動き続けるのだろう。

この端末が、『総員玉砕せよ!』を描いてくれていて良かった。

「誰にみられることもなく、誰に語ることもできず…ただ忘れ去られるだけ…」

登場人物の最期の台詞から、そうした忘却による埋め立てを良しとしない怒りが、この作品を描かせたことが伝わる。

作者自身も出征経験があり、無数の同胞を喪った。

その代弁者としての怒りがあり、そして恐らく気がついていたのだ。

痛みを忘れたら、繰り返すだろうことを。

忘却≠昇華

昇華の腑に落としがない、忘却による風化は単なる意識の深みへの「埋め立て」である。

そして埋め立てられただけの産廃は、別の形で噴出したりする。

それを見越してもう繰り返しは不要と宣言する

「二度づけ禁止!」

と釘を刺すメッセージも、今の今を生きる端末はやはり正面から受け取る必要がある。

単に過ちだからと言うのではなく、 体験は昇華をせずに繰り返しても意味がないからである。

世界は点滅している。

玉と砕けるなどと意識せずとも生滅は起きている。

砕けるのではなく、

輝く時代。

粒粒な存在だったことを思い出して全体一つに溶けることが、先の時代を全力で生きた端末達への最も愛深き供養となるのだ。

玉も瓦も溶かして超える。

(2019/8/13)