《神楽の日々》

旧暦11月は神楽の奉納が多かった為、別名『神楽月』とも呼ばれる。

旧暦なので例年ふわっとしているが、今年は来月半ばから年明けて暫くまでが元々の神楽月期間にあたる。

期間内には冬至が入っている。

最も光の弱い時期に一陽来復を求めての捧げものであるなら、やはり表向き明は暗より、陽は陰より、光は闇より、人気なのだ。ずっと。

日の目を見たいし、紫外線には気を付けつつ日の当たる場所を歩いていたい。

でも闇にも魅かれてちょっと目移りしたり。

不覚の人々はそんな風にしてゆらゆらとしながら暮らし続けている。

御神楽にも里神楽にも、それぞれに様々な演目があって興味深いが、大体「特別な存在を降ろして世に現すぞ」と言う感じと「特別な存在に向けて全力を見せるぞ」と言う感じのものが多い。

何でか、変身するヒーローやヒロインが浮かんだ。似ていると言うことだろうか。

であれば大なり小なり、聖なる感じでも俗な感じにくだけていても、神楽を舞う彼らは正義の味方なのだ。

穢れを祓い、神を敬い、滑稽さで和まして、世に平和を満たそうとする。

それも一つの、自由な動きだ。

神に捧げたいと言う、人の。

色々な神楽と付くもの達を観察していて、中でもその気安さと気楽さ、それでいて必要とされる集中力の大きさに唸ったものがある。

神楽が神の依り代と化す“神座”として舞われていた頃からすれば、大分様変わりした感じに映るかも知れない。

これは舞ではなく曲芸だ、寄席の演目だ、と見る人もいるかも知れない。

しかしこれは、神と人とに同時に捧げられている。

その意志において、最も洗練されている。

線引きがないのである。

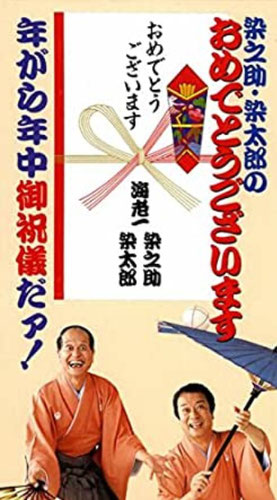

お正月として年神さんも祝えば、集まっているお客さんも祝う。

そして祝う側と祝われる側に上下関係がない。善悪もない。

只、場に祝いの歓びが発生している。

「何てことだ、さり気なさ過ぎて気がつかなかった」

と、第一人者であり既に世を去られているこの御兄弟を感嘆と共に見つめた。

「弟は肉体労働、兄は頭脳労働、これでギャラは同じなの」

とか、お金の話を挟むと丁度良く俗な感じも含んで落ち着く。

その位、実は有難さが物凄い。

これで仲悪かったと言われているから益々面白い。

歯に衣着せずに文句言い合って喧嘩する兄弟などざらに居るだろうから、その範疇だったのかも知れないが、ビジネス愉快であの有難さが出ているなら、そっちの方が凄い。

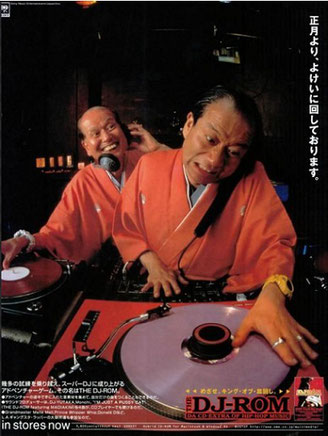

すっかり楽しくなってあれこれ御兄弟のことを調べていて、こんなものに行き当った。

「そう!そう!そう言うこと!!!」

と、思わず言い放った。

何で新暦11月に神楽月を取りあげて記事を書いたのか。

旧暦での到来を待たずとも、神を楽しませ神として楽しむ動きは、今ここで始めていいからだ。

物理次元が虚空に振る舞う“生”と言う神楽は、休むことなくずっと続いている。

振る舞いながらもそれは虚空から放出されて振る舞われたエネルギーを元にしている、つまりは「年がら年中御祝儀だァ!」なのだ。

もう顔が天才。

只、ちょっとした切っ掛けとして「そう言や神楽月ってのがありましてね」と、このタイミングで出て来ただけ。

“生”と言う無限に続く神楽の中で、集中しなければ出来ないことを盛り込んで披露するのは、人型生命体それぞれの自由。

傘を回して、その上に玉、枡、輪っか、時には野球のグローブ等、何でも乗せて転がすのには、タイミングを計って実行する集中力が欠かせない。

そんな風にして「集中する行動」を捧げてみると、

日々の濃度と言うか充実度が飛躍的に増す。

まずは傘にちょっと玉を乗っけてみる位と言う、気楽な感じでお始めになるとやり易い。

これまでより集中が必要な何かに臨み、行動そのものを楽しみながら全体に捧げてみることをお勧めする。

神の楽しむ、弥栄振る舞い。

(2020/11/12)

11月のふろく その2《日々神楽メモ》

日常で捧げる集中を必要とする行い。

それを、カラフルな流れの中に舞う傘&玉の元に一つづつ記して頂くメモをこさえました。

1枚に5つ程書ける様になっていますが、絵を添えて頂いても楽しいでしょうし、書き方は全く自由です。

「おっとっと」となるのもご愛敬。

竜潜月で書くのが「大きく一つ」なら、こちらは「小さく沢山」です。

気軽に、神遊び感覚で日々の神楽をお楽しみ下さい。