《敗れ得ぬ孝》

「う~ん、見覚えがある…」

駅のホームにランドセルを置いてしゃがみ込み、手にした学習帳や本を広げる目の前のお嬢さん達二人を眺めていた宮司。

「もし手で喋りだしたら、そうだ」

となって直ぐに、片方のお嬢さんがもうお一人に向かって活発に手指を動かし始めた。

「あ!やっぱりか!」

以前、味噌のことを記事に書いた切っ掛けになった方々だった。

来た電車に乗り込むと空いてる席を探して、喋ってないのに賑やかな気配で車両の奥に去って行く彼女達。

その後ろ姿を「味噌先生、お久し振りです…」と見送った。

味噌に留まらず「発酵とは何か」と言うことにも興味が湧いたので、あれは随分と深い学びになった。

発酵先生と言えるかも知れない。

月曜記事で書いた「改良」「改悪」「改善」の様に、「発酵」と「腐敗」も人間の都合によって分けられている。

美味しくなったり、健康増進効果があったり、人間にとり何かと「有益」なものは「発酵」。

不味くなったり、健康を害する恐れがあったり、人間にとり何かと「有害」なものは「腐敗」。

そうした分け方をしなければ、どちらも微生物の活動による「変化」である。

改めて見ると面白い対比だ。

発酵

腐敗

不覚社会の大好物、勝ち負け(敗け)の対比にするなら、腐敗の反対は酵勝ではないだろうか。

そこに勝ではなく発が入って来る。

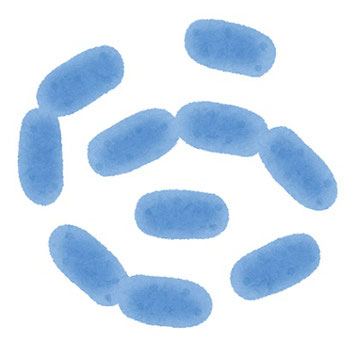

微生物達は勝敗などどうでもよく、只生きる力を発揮し活動している。

あるのは生活であり、勝敗ではない。

生活≠勝敗とは、中々味わい深い教えである。

肉眼で見えない程小さな存在達が変化の形で示す生き様から、この様に“活きた教え”を受ける時、万物すべからく師であると言う、当たり前のことを再確認する。

小学生の方々や、微小生物の方々から、味わい深く豊かで大きな教えを受けることも勿論ある。

ありがたいことである。

「酵」の字は、大切な酒や酒のもとを表わす文字。

酒を意味する酉に、「孝養を尽くす」とか「親孝行する」等に使う、子供が大切にすると言う意味がある孝の字を足して出来ている。

子の立場で大切にする酒、そして“酒のもと”って一体何だろうか。

奈良時代に編纂された『播磨國風土記』に、神に捧げた米に黴が生えたのでそれで酒を造ったという記述があり、この「黴」とは麹菌ではないかと言われている。

すんなり「カビ生えたんで酒にしたよ」的な書かれ方をしている。

それまでの経験上、ある種の黴が酒を生むことを人々は既に知っていたのだろう。

そうした中でも神に捧げる米に発生した黴は、人からすれば“神の遣わす不思議な変化” 。

そこに見えざる存在からの返答を感じたのではないだろうか。

神の黴を活かして出来た酒なら「大切な酒」であるだろうし、神に捧げ人も味わう「酒のもと」とされても不思議はない。

発酵は、醗酵とも書く。

両方の字に付いた酉を除くと、現れるのは「発孝」。

発する孝、つまり

親孝行の発動

酒でも何でも、全母から送られる万物の源である天意を、体験の形で愛として昇華する行いは、全て親孝行の発動である。

ナタデココも発酵食品。

発酵と呼ばれようが腐敗と呼ばれようが、菌達は常に生き様で全母への親孝行を発動している。

人は「親であり子・子であり親」の両方を覚り体感することで、孝行を実現しながら孝行されつつそれを観察することが出来る。

肉の親子関係に主従の関係を持ち込み歪めてしまったが、孝の本質は光。

無限なる天意への感謝を、

全なる母への孝で返す時、

その者の放つ愛はまばゆく輝く。

物理次元は様々ないのちが発光する場である。

勝ちに価値置かぬ、敗れ得ぬもの。

(2021/6/24)